農研機構は農薬のリスクを適切に管理するため、全国を対象にした農薬使用による水生生物への生態リスクの時間や地域による変動を見える化をしました。

全国の河川350地点で、日本で使用される水稲用農薬67種の影響を評価しました。1990年から2010年までの推移を調べたところ、複数の農薬によって影響を受ける可能性のある生物種の割合を算出したところ殺虫剤で92・4%、除草剤では53・1%の減少が確認されました。

同機構は、農薬メーカーによる低リスク農薬の開発、生産者による水管理の徹底で農薬の流出が防げていることや国の農薬登録制度の見直しが背景にあるとみています。

農研機構が発表したプレスリリース「農薬使用による水生生物への生態リスクの全国的な変動を見える化」について詳しく見ていきます。生態リスクについて時間や地域による変動を明らかにした成果は世界でも類を見ないものだそうです。

複数の技術を統合 生態リスクの見える化

農研機構では、

- 「種の感受性分布」➀を用いた農薬の生態リスクを定量的に評価する手法

- 複数の農薬の複合影響を考慮した生態リスク(累積リスク)を評価する手法

- 農薬の生態リスクの地域差を評価する手法

という、3つの技術を開発しました。

上記の技術を統合し、過去から経年変化を評価したことで生態リスクの時間や地域による変動を見える化できました。

①種の感受性分布

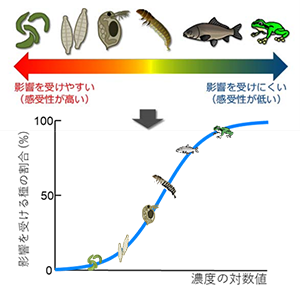

水環境中に生息するすべての種に対する毒性試験を行って、毒性値(有害性)を得ることは現実的に不可能です。多数の生物種の毒性試験データを網羅的に収集し、統計学的分布に適合させ、濃度の上昇につれて影響を受ける種の割合も上昇するという関係を曲線で表したものが「種の感受性分布」と呼ばれています。「種の感受性分布」を用い、全生物種に占める「影響を受ける種の割合」という指標により種の多様性への影響を定量的に評価する手法については、技術マニュアルは農研機構のWEBサイトで公開しています。

https://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/ssd/ssd.html

プレスリリース (研究成果) 農薬使用による水生生物への生態リスクの全国的な変動を見える化

この図はあくまで概念的な説明であり、生物種に対する感受性の順序は農薬の種類によって異なることが知られています。(同リリースより引用)

内容の詳細について

日本で使用されている主要な水稲用農薬67種を対象に、環境モデル②を活用して日本国内の350の河川流量観測地点で地域固有の河川水中濃度を推定しました。推定した濃度を農研機構が開発したNIAES-CERAP③に入力して、累積リスクを算出しました。

1990年から2010年までの累積リスクの推移を調べたことろ、殺虫剤は23・6%から1・8%と減少率92・4%、除草剤は16・2%から7・6%と減少率53・1%と大幅な減少がみられました。

特に殺虫剤で累積リスクが減少したのは、農薬メーカーによる低リスク農薬の開発と国による登録制度の見直しで、有機リン系殺虫剤の使用が大幅に減少したことが主な要因です。

リスクは地点によって異なり、西日本で累積リスクの高い点が多くみられました。

②環境モデル

わが国の農薬取締法における「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準(2020年4月以降は水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準)」という制度の下、指標水生生物(魚類、甲殻類等、藻類等)を用いた短期室内毒性試験の結果から基準値を設定し、環境モデルを用いて計算された農薬使用時における河川水中濃度の予測値と比較してリスクの有無を評価しています。

プレスリリース (研究成果) 農薬使用による水生生物への生態リスクの全国的な変動を見える化

③NIAES-CERAP

NIAES-CERAP農研機構が開発した、種の感受性分布と既存の複合毒性予測モデルを組み合わせて累積リスクを評価するMicrosoft Excelベースのツール。水稲用農薬68種(本成果で評価した67種と環境中で代謝され出てくるものを含む)の環境中農薬濃度を入力すると、その地点に生息する水生生物種の何%が影響を受けるのかが計算され、累積リスクが4段階で判定されます。技術マニュアルと評価ツールは農研機構のWEBサイトで公開しています。

プレスリリース (研究成果) 農薬使用による水生生物への生態リスクの全国的な変動を見える化

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/laboratory/niaes/manual/079666.html

コメント