生産資材の価格は上がり続けています。

JA全農によると、ベラルーシに対する経済制裁、中国の輸出規制、ロシアのウクライナ侵攻により、世界有数の肥料輸出国からの輸出が停滞しています。需給がさらにひっ迫するとともに、世界的に原料調達の先行きに対する不安が高まっています。

これらの情勢を受け、窒素、リン酸、カリの国際市況は、すべてが史上最高値まで上昇し、今後も高い水準で推移すると見込まれます。

全農が5月31日に発表した秋肥(6〜10月)の価格は前期比94〜25%値上がりしています。

それでは、現状について農業物価統計調査「農業物価指数(令和4年7月)」※を参考にみてきたいと思います。

パート1はこちらです。

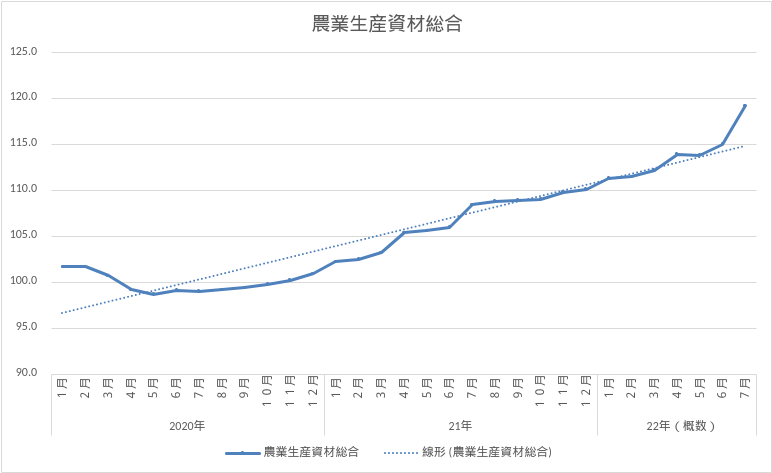

農業生産資材(総合)

2020年を軸(100)にした農業生産資材(総合)の物価指数です。

2020年から右肩上がりが続いています。

22年7月の物価指数は119・2でした前月比で3・7%、前年同月比10%高騰しています。

「高いなら節約すればいいじゃないか」と思うところですが、味や糖度などの品質を維持するために欠かせないのが肥料や飼料です。

農家の中で、「高いから」が理由で使用量を削った人もいますが、根拠がない節約は収量減、品質低下のダブルパンチで逆に収入が下がっています。「生産に必要なコスト」ですので簡単に削ることはできません。

次からウエイトの高い生産資材についてです。

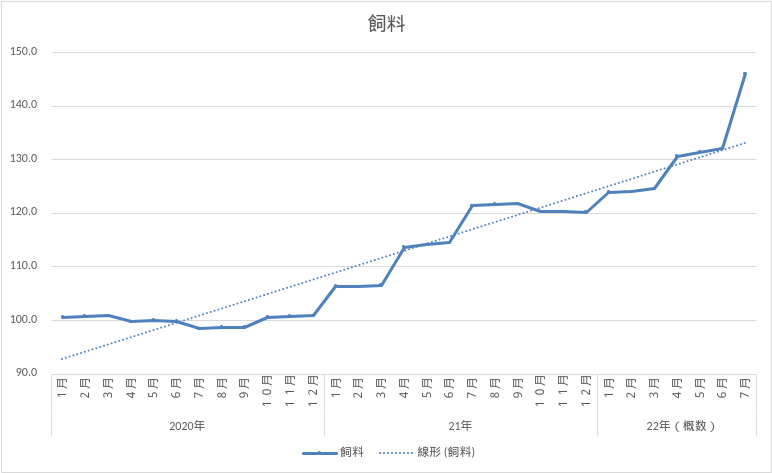

畜産農家の打撃が異常

豚や牛などのエサである飼料の物価指数です。

家畜の飼養には、複数の原材料や飼料添加物を一定の割合で配合した「配合飼料」を使います。飼料全体の指数ウエイトが2298。配合飼料が89%(2035)を占めています。

7月の飼料全体の物価指数は146でした。前月比10・5、前年同月比で20・3%上がっています。

配合飼料に限ると147です。前年比11・6%、前年同月比20%上がりました。

配合飼料を個別で見ると、

| 品目 | 指数 | 前年比 | 前年同月比 |

| 成鶏用 | 143.9 | 11.6 | 20.0 |

| ブロイラー用(後期) | 150.2 | 12.0 | 20.8 |

| 幼豚育成用 | 152.0 | 11.5 | 21.5 |

| 若豚育成用 | 153.1 | 13.0 | 22.6 |

| 乳用牛飼育用 | 145.6 | 11.7 | 22.4 |

| 肉用牛肥育用 | 142.8 | 9.8 | 17.6 |

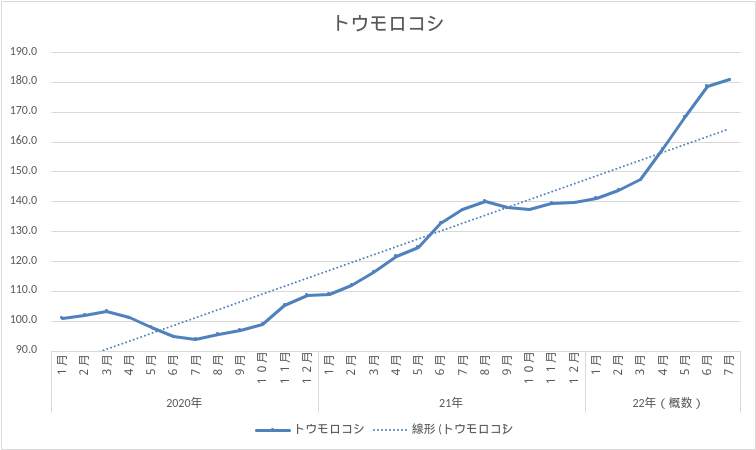

飼料の原料となる「単味飼料」の中でとうもろこしが一際高騰しているため紹介します。

他に比べて物価指数が上がっている背景には、➀世界有数トウモロコシ生産国であるウクライナからの輸出が滞っていること➁中国で養豚場の建設が相次いでおり、需要が高まっていることーーなどが影響しています。特に中国はトウモロコシ世界2位の生産量でありながら大量に輸入しています。アフリカ豚熱で打撃を受けたことで、豚肉の自給率を95%にすべく力を入れています。

必要な数量が確保できなくなるいわゆる「買い負け」の懸念があるため、日本は自国でまかなおうと子実用トウモロコシの生産を推進しています。子実用トウモロコシとは、実のみを利用するために栽培するトウモロコシのことです。

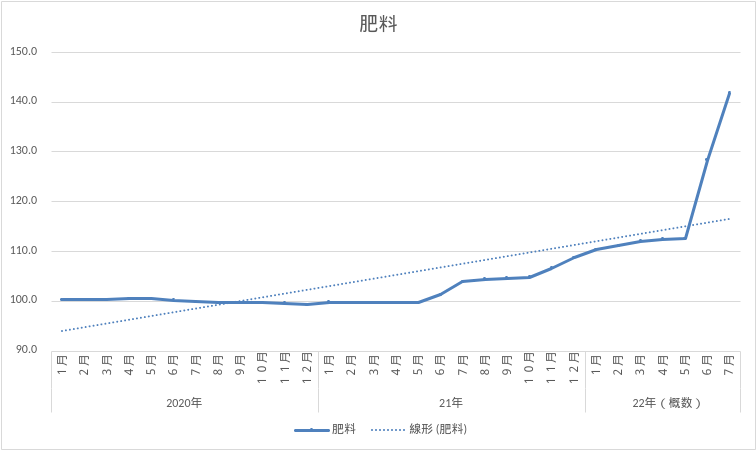

肥料も高い・・・・

肥料の物価指数です。

インドや中国で人口が増加で、作物をつくる上で必要な3要素、窒素(N)、リン酸(P)、カリ(K)の需要が高まっています。そんな中、新型コロナによる国際流通網の混乱やロシアのウクライナ侵攻による輸出の停滞などが価格高騰に大きく影響しています。2022年9月11日時点では、収束の見通しは立っていません。どこまで高騰するのでしょうか・・・ 輸入の場合は円安も影を落とします。

農水省の肥料をめぐる情勢によると、窒素肥料の一種である「尿素(N)」の全輸入量は33万トン。そのうち、マレーシア47%や中国37%を占めています。「りん安(N・P)」が51万トン。90%が中国です。「塩化加里(K)」が41万トン。カナダ59%、ロシアが16%からの輸入です。

化学肥料原料は輸入先が偏っている上、国産はほぼゼロです。

そのため国は、肥料高騰分の補てんと化学肥料の使用量低減を抱きわせた対策で生産コストの低減を促しています。土壌分析で効率的な施肥を目指したり、化学肥料を有機肥料に変えたりなどです。

まとめ〜生産コストは転嫁できない〜

パート1と2に分けて、農産物と生産資材についてみてきました。

生産資材は右肩上がりで高騰する中、農産物の市場価格は乱高下していました。米は年々価格が落ちていました。農産物の市場価格は、「需要と供給」がとても大きなウエイトを占めています。そのため生産コストは価格に転嫁できていません。

「じゃあ市場販売をやめればいいじゃないか」と思うかもしれませんが、市場に集約しているから全国のスーパーで農産者を買えるわけです。単価の低い農産物は送料が大きな障壁です。4000円分の野菜詰め合わせに送料1200円では「うぐっ」ってなりますよね。

実現可能かどうかは置いておいて、産地やJAがしっかり生産コストを把握し、「いくら以下では売れません」と価格を維持しない限り「資材高騰分が価格に反映できない」問題は解決しないと思います。各JAごとではブレてしまうのでJA全農など全国的な組織が主導する必要があるかもしれません。

個人単位では、値上げの理由を説明した上で販売している農家は見かけます。実際、消費者は値上げを許容しているというアンケート結果もあります。

※農業物価統計調査「農業物価指数」

品目ごとに出荷量が多いなど価格形成に主導権を持つ出荷団体などを対象に、野菜なら毎月5日、15日現在、野菜以外は毎月15日に調査。「令和4年7月」は、農産物生産者価格調査が1210(回答数は1170、96.7%)、農業生産資材価格調査が1341(回答数1321、98.5%)だった。

コメント